今回紹介するアルバムは、イングランドのプログレッシブ・ロックバンド、Yesの4枚目のアルバム”Fragile”だ。Yesの名盤といえばこの作品か次作の”Close to the Edge”が挙げられると思うし、どちらをレビューしようかも迷ったが、”Close to the Edge”が一曲20分超えの大作志向なのに対し、今作は一曲一曲が割と短くまとまり聴きやすいこと、2019年の来日ライブにて今作の完全再現ライブをするという2つの点から”Fraglie”についての記事を書こうと決めた。

今作の内容に関しては、Fragile(邦題:こわれもの)というタイトルからも想像できるように、メンバー間での不和の影響が大きい。各メンバーそれぞれのやりたいことがまとまらず、妥協案として各メンバーのソロ楽曲をそれぞれ一曲ずつ加えることになったようだ。普通、こういう状況で完成度の高いアルバムが完成する訳がない。だが、今作ではそのバラバラさがアルバムをバラエティ豊かなものに変え、結果としてポップで親しみやすい作品となる。

メンバーも、ボーカルのJon Anderson、ギターのSteve Howe、ベースのChris Squire、ドラムのBill Brufordという前作からのメンバーに加え、新たにキーボードのRick Wakemanが参加。この顔ぶれはYesの黄金期にしてプログレバンドの最強軍団だと言えよう。後にBill BrufordがKing Crimson加入のため1972にYesを脱退。このタッグは僅かの期間しか続かなかったというのが惜しい。

1曲目”Roundabout”はアニメ版「ジョジョの奇妙な冒険」の第一期ED楽曲として使用されているので、聴いたことがある、という方も多いだろう。実は僕はこのEDでYesを知り、カッコよさに打ち震えた。その後すぐにアルバムを購入し、プログレッシブ・ロック(複雑な展開や、クラシックやジャズなどの要素を多く含んだロックのこと)にハマり、以降、様々なプログレバンドを聴き漁ることになる。そういった意味でも思い出の一枚だ。

日本のロックバンド、NUMBER GIRLがTombo the Electric BloodredでRoundaboutのオマージュをしていたり、意外なところにも影響を与えている。本当に素晴らしいアルバムなので聴いてください。

1 Roundabout

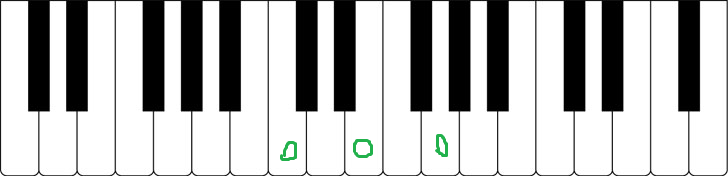

ピアノの逆再生と、アコースティックギターのハーモニクス奏法による静謐なイントロが奏でられたあと、メインリフに突入する。Chris SquireのRickenbackerベースによるゴリゴリのベースラインが曲に独自の音像を与え、バンド全体を引き締めている。パーカッシブで手数の多いドラムフレーズは、さすがBill Bruford、名人芸だ。日常を、イギリス英語のRoundabout、つまり環状交差点に例えたヴァースが終わり、やがてカラッと歪んだギターが刻む、コーラスパートに移る。このアルバム全体に言えるが、当時の機材の性能を最大限使ったであろう多重録音による技法も必聴。

2回目のコーラスが終わると、新たなメロディが現れる。少しラテンを感じさせるリズムに、荘厳なボーカルが覆いかぶさり、その合間合間にギターとオルガンが交互に裏メロを奏でる。やがて再びイントロのアコースティックギターによる旋律が、オルガンのか細いアルペジオの上で繰り返され、メロトロンによる柔らかい伴奏の上でボーカルが歌い出す。ちなみに、このメロトロンとは、The Beatlesも使用した元祖”サンプラー”とも言える鍵盤楽器で、この時代のプログレバンドに多用された”プログレの代名詞”的楽器だ。

オルガンによるパーカッシブなフレーズの後、ギターソロに突入、それが終わるとオルガンソロ、さらにギターソロ、と続く構成。ベースがとても主張していて大好き。すべての楽器がソロといっても過言ではない演奏なのに、不思議なことに互いに邪魔しない。バンド演奏の一つの完成形、究極だと言えよう。

ソロ後、ヴァースに戻るが、一聴、同じメロディを繰り返すだけかと思いきや、ボーカルのハーモニーの声部が1回目より増えていたりと、聴きどころがある。こういうリスナーを飽きさせない細かい配慮(?)がプログレの醍醐味だろう。

コーラスのあと、テープを編集した為なのか少し不自然に曲が切り替わり、アウトロに。最後はアコースティックギターによるEメジャーのコードで終わる。

2 Cans and Brahms

Rick Wakemanのソロ曲。ブラームスの交響曲第4番、第3楽章のエレクトリックアレンジ。通常のピアノ、エレピ、オルガンを多重録音していて、実験的ながら古典趣味のサウンドに仕上がっている。この手のサウンドが好きな方は、シンセサイザーでクラシックを演奏する名盤 Walter Carlosの”Switchd on Bach”を聴いてみよう。

3 We Have Heaven

Jon Andersonの楽曲。重なるコーラスの贅を尽くした感じが素晴らしい。まるでどこかの幻想世界に迷い込んだかのようだ。ボーカルを引き立てる、Howeの伴奏、Brufordのパーカッションの盛り上げ方が上手い。最後に誰かの走る足音と扉が閉まる音、そして風が吹きすさぶ音により曲は終わる。

4 South Side of the Sky

このアルバムにしてはシンプルな、8ビートのリズムを使用したロック風な楽曲。Howeの高速オブリガートが随所に挟まれる。

2回目のバースが終わると、ピアノのソロパートに入る。前の曲でも使われた、風の音色のSEの上でロマン派的な演奏のあと、小さく始まる高音部の新しいテーマ。やがて、ドラム、ベース、ボーカルと楽器が徐々に参加し始め、変拍子の上でボーカルが踊る。ここで聞ける細やかなアレンジのドラムフレーズは実に軽妙だし、ベースもテーマに合わせて微妙に演奏を崩している。ピアノが消え入るようなピアノと風のSEで楽曲は幕を下ろす…かと思いきや、スネアドラムのフィルを合図に、再び最初のヴァースとコーラスが繰り返され、リフレインする逆再生のボーカルとギターのソロが徐々にフェードアウト、風のSEが挿入されA面は終わる。

5 Five Per Cent for Nothing

B面の1曲目。Bill Brufordの楽曲。King Crimsonで演奏しても違和感がないくらいのヘンテコプログレ曲。曲の尺は短いが、その割には聴き込むと印象深い。

6 Long Distance Runaround

耳に残る独特なギターのイントロから始まり、ドラムとベースラインが重なって疾走する。ヴァースに入ると、少し落ち着いた調子の、4分音符で刻まれる伴奏の上でボーカルが歌い始める。基本的にリフの繰り返しなのだが、同じテーマでも巧妙にアレンジがされていて(音符をずらす、メインリフをボーカルの裏で複旋律のように鳴らす)、聴いていて飽きることはない。ディレイのかかったギターのアウトロから、途切れることなく次の曲につながる構成。

7 The Fish (Schindleria Praematurus)

Chris Squireの楽曲。ワウペダルを踏みこんで、リッケンバッカーのベースが唸る。副題は魚の学名。

8 Mood for a Day

Steve Howeのソロ曲。前作に収められたギターソロ曲”Clap”はカントリー調な曲だったが、今回はスペイン南部を思わせるクラシカルな雰囲気で攻めてきた。全編がギター1本で奏でられる美しい楽曲。ライブでも定番の楽曲で、リズムの取り方がアレンジ(?)されていて独特なので聴き比べると楽しい。ちなみによく揶揄されるSteve Howeのリズム感だが、割と遅れがち(かつてのスタジオ音源だと気にならないが、最近のライブだと顕著)でわざとやってるのか、それとも歳のせいで遅れてしまうのか、気になる。

9 Heart of the Sunrise

前曲の余韻を切り裂くように鳴らされる同音連打の激しいリフはこのアルバムの中で最もテンション高め。一転、音量は下がり、ベースとドラム、メロトロンでゆったりと、しかし緊張感高めに盛り上げていく。ギターがフェードインしてきて、スネアの連打に冒頭のリフが繰り返される。アレンジを若干変えながら、キメを含めてしつこく反復される。ここの下りは同じくイギリスの有名プログレバンド、King Crimsonの代表曲”21st Century Schizoid Man”へのオマージュな気もする。

一連のリフの応酬が終わったあと、ギターの物憂げなアルペジオを伴奏に、儚く消え入りそうなAndersonのボーカルは美しい。そのうち、ベース、ドラム、キーボードと楽器数が増えていき、盛り上げていくのはYesおなじみのパターン。”Sharp Distance”と声を張り上げて歌うボーカルとキメのパートはライブでも盛り上がる。

次に最初のリフが形を変え、ドタバタしたドラムとオルガンのメロディが交互に展開される。

その後、ピアノの旋律に導かれ、ボーカルが新たなメロディを歌う。その後も今までに紡がれたテーマが折り重なるようにして曲を形作り、アルバムの終曲にふさわしい重厚な展開を見せる。

メインテーマが高らかに歌い上げられたあと、最初のリフが再び刻まれ、すべての楽器隊がぴたりと演奏を止めて楽曲は終わる。少しの無音のあと、扉の開く音と3曲目”We Have Heaven”が一瞬流れ、再び扉は閉まり、アルバムの完結を告げる。

【この作品のリンクはこちら】

Apple Music

Spotify

YouTube

コメント